はじめに

以前の記事でデザイン思考(デザイン・シンキング、Design Thinking)についてご紹介しましたが、こうした新たな問題解決アプローチを実際の業務に取り入れ、新たな製品やサービスの開発に向けて活用することは簡単ではありません。そこで、今回はデザイン思考を実践するための手法として最近注目を集めているデザインスプリント(Design Sprint)について調べてみました。

デザインスプリントとは

デザインスプリントはデザイン思考を通じて身に付けたスキルを実際の業務に生かすため、Google(現Alphabet )傘下のベンチャーキャピタル部門であるGV(旧Google Ventures)による長年の開発を経て2010年に誕生しました。現在、さまざまな業界で活用、導入されているデザインスプリントの多くは基本的にはこのGVモデルに則っていると言えるでしょう。

Googleが運営している先進的な働き方事例などをまとめたWebサイト『re:Work』では、デザインスプリントを次のように紹介しています。

デザイン スプリントとは、製品、サービス、またはプロセスにおけるアイデアを試すために使用される特定のプロセスのことで、チームまたは個人のイノベーション能力を養うことに焦点が置かれたデザイン思考プロセスとは異なります。スプリントは意図的に速いペースで進められ、チームは数日のうちに複数のプロトタイピングとテストを行います。対象となるのは、ハードウェアまたはソフトウェア製品、ビジネス ソリューションなどで、新たなツールや社内プロセスなどもこれに含まれます。

デザイン思考との違い

上記の引用にも書かれているとおり、デザインスプリントとデザイン思考は同じものではありません。デザインスプリントはデザイン思考やアジャイル開発などの要素を取り入れながら、より実践に生かせるよう具体的なプロセスとして開発された経緯があり、短い期間で最大の成果を出すために5日間という短期間で一つのサイクルを回す点が大きな特徴です。

なお、名称にもある「スプリント」とは、アジャイル開発のフレームワークであるスクラムの時間枠(タイムボックス)を指していますが、日本語に訳せば「全力疾走」といった意味になります。つまり、時間的な制約を強く意識しながらアイデアを形にデザイン(設計)していくという点で、デザインスプリントはより実践的なアプローチと言えます。実際、デザインスプリントを開発したGVはその定義を次のように紹介しています。

The Design Sprint

The sprint is a five-day process for answering critical business questions through design, prototyping, and testing ideas with customers. Developed at GV, it’s a “greatest hits” of business strategy, innovation, behavior science, design thinking, and more—packaged into a battle-tested process that any team can use.

日本語抄訳:(デザイン)スプリントは顧客とともにアイデアの設計、試作、テストを重ねることにより、事業における重要課題に応えるための5日間のプロセスです。それは試行錯誤を重ねた末に事業戦略、イノベーション、行動科学、デザイン思考などの要素をパッケージ化されたプロセスとして組み込んだ「ベスト盤」であり、あらゆるチームが活用可能なものです。

業務プロセスの一部に組み込まれたスプリント

昨今ではデザイン思考をビジネスに活用しようと、さまざまな企業でデザイン思考を学ぶ研修やワークショップが開催されています。ただ、こうした研修に参加すれば誰もが実際に革新的な製品やサービスを開発できる知識やスキルが身につくわけではありません。

その大きな理由として、こうした研修ではデザイン思考の基本的なフレームワークを学ぶために特定のトピックを設定し、限られた時間の中で「共感」、「問題提起」、「創造」、「プロトタイプ」、「テスト」の5つのステップをワークショップ形式で一通り体験することに主眼が置かれていることが多く、実際の業務プロセスにどう応用するかという点までカバーしきれないことが挙げられます。

また、一部のワークショップではポストイットの効果的な使い方やブレインストーミングの取りまとめ方法など、デザイン思考の本質とは本来かけ離れた会議運営に役立つノウハウを学ぶための場になっているケースも見受けられます。

これに対して、デザインスプリントは業務プロセスの一部に組み込まれている点で大きな違いがあります。料理に例えるなら、仮に「いまだかつて誰も手掛けたことのないような創作料理を作る」という目標を設定したとしましょう。世の中の人々がなぜ創作料理を求め、どのようなニーズを抱えているのかなどを「共感」を起点に探りながら、本質的な解に近づこうとするアプローチがデザイン思考です。つまり、理論と実践という二つのどちらかに色分けするとすれば、デザイン思考はあくまで理論に分類されると言えます。

一方、デザインスプリントというのは実践です。既存業務の中で具体的な解を出すために考え、行動することが求められるため、「与えられた条件の中で、いまだかつて誰も手掛けたことのないような創作料理を作る」にはどうすればいいか、という、より現実的な問題意識が起点になります。このため厨房にある材料、調理スタッフを使い、短期間で試作を繰り返しながら、限られた時間の中で理想の創作料理を探るというプロセスと言えます。

デザインスプリントの実践に向けた5つのステップ

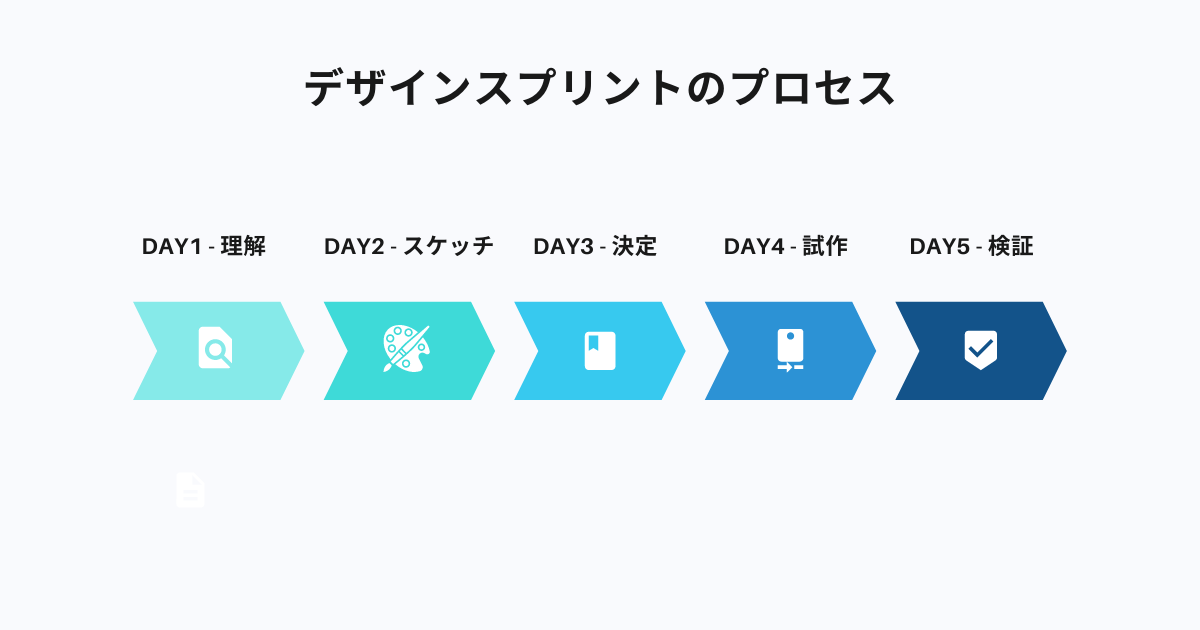

デザインスプリントを生んだGoogleでは、デザインスプリントを以下の5段階に沿って進めていくことを提唱しています。

1. 理解: 問題を明確化してチーム全員に共通の理解を持たせる。

2. スケッチ: 幅広くアイデアを出し合い、そこから少数のグループに絞り込む。

3. 決定: チームで話し合い、テストするアイデアを決定する。

4. 試作: 検証が必要なアイデアのみ、短期間でプロトタイプを作成する。

5. 検証: 実際のユーザーがチームのアイデアと接する様子を観察し、対象ユーザーからフィードバックを直接集める。

5日間で行うデザインスプリントのプロセス(SHIFT ASIA作成)

それでは次にそれぞれのステップについて見ていきましょう。

DAY 0:準備

デザインスプリントで効果を上げるためには事前準備が大切です。GVが具体的なチェックリストを公開しているので、以下にご紹介します。

Checklist for Set the Stage

・重要な課題を選ぶこと。

・意思決定者を1人または2人確保すること。もし意思決定者がスプリントに参加できない場合は、意思決定ができる代理メンバーに参加してもらうことが重要。

・スプリントに参加する多様なメンバーを確保すること。理想的な人数は最大7人まで。

・スプリントに常時参加できない専門的な知見を持つメンバーを確保すること。DAY1の「理解」プロセスで彼らに数時間のインタビューを実施する時間を事前に押さえておくことが大事。

・時間や対話内容、さらにはスプリントの全工程をうまく管理してくれるファシリテーターを決めておくこと。

・チームメンバーのスケジュールを確保すること。具体的には月曜から木曜日までの午前10時から午後5時まで、そして金曜日の午前9時から午後5時まで。

・2枚のホワイトボードがある会議室を1週間まるまる確保しておくこと。

DAY 1(月曜日):理解

準備が整ったら週明けの月曜日からデザインスプリントを始めましょう。この段階では問題を明確化してチーム全員に共通の理解を持たせることを目的にまずは長期的なゴールを決め、チーム全員の共通認識が合っていることを確認します。次にゴールに向けた課題を午前中にかけて洗い出します。

午後は事前に予定を押さえておいた社内の専門的な知識を持つメンバーや責任者などにインタビューを実施し、彼らの立場から見た課題を集めます。そして、一通り情報を収集した段階になって初めて金曜日までの1週間で解決できる目標を設定します。なお、この目標は現実的に取り組むことができるものの中で難易度の高いものを選ぶことが望ましいとされています。

DAY 2(火曜日):スケッチ

2日目の火曜日は、前日に設定した目標に向けた解決策に近づくためのプロセスです。午前中は事例研究の時間を作り、自社を含むさまざまな企業の優れたソリューションを動画などのデモで見ることで良いアイデアをホワイトボードに簡単なメモや絵として形にすることに取り組みます。

午後にはメンバー各自が「メモ書き」、「アイデア出し」、「クレイジー8」(8つに折った一枚紙に1分間で1つのアイデアを計8つ描き出す作業)、「スケッチ」という4つの手順を通じてアイデアをストーリーボードに落とし込みます。最後の「スケッチ」では3枚の付せんを使ってアイデアを段階的に説明する作業を行います。

この段階ではメンバー全員が自分で考えたアイデアを紙に書き出すことが重要です。これにより、それぞれのアイデアがより具体的に可視化され、他人が評価できるようになります。また、この時点ではチーム全員がブレインストーミングで意見を出し合うのではなく、メンバーひとり一人が自分の頭で考える時間を用意することがポイントです。

DAY 3(水曜日):決定

3日目の水曜日は各自で考えた「スケッチ」を評価し、それぞれのアイデアの中からどれをテストすべきかを決めます。仮にどのアイデアが素晴らしくても、限られた時間の中ではすべてをテストするわけにはいきません。このため、午前中はメンバー全員がどのアイデアが長期的なゴール達成にベストであるかという観点に基づき、話し合いと投票で候補案を絞ります。

その上で最終的には意思決定者が施策とテストに回すべきアイデアを決定しますが、もしどうしても1つに絞りきれない場合は拮抗する複数のアイデアを試作に回しても問題ありません。なお、候補案の選定過程ではホワイトボードに貼り付けられる丸シールのようなアイテムを使い、各自が気に入った「スケッチ」に加点していくことが効果的です。

また、議論が脱線しないように、それぞれの「スケッチ」を評価する際にはあらかじめ時間を3分などに短く区切った上で、それぞれのアイデアの優れた点や反対意見をとりまとめることも有効です。

午後にはメンバー全員が協力し、選ばれたアイデアをより詳細なストーリーボードに落とし込みながら、翌日に作成するプロトタイプの青写真を描いていきます。

DAY 4(木曜日):試作

4日目の木曜日は、いよいよプロトタイプと呼ばれる試作品の作成に着手します。水曜日の午後に作成したストーリーボードを細かいパーツに切り分けながら、チーム全員が手分けしながら試作品を作っていきます。大事なポイントは日常的に使っているデザインツールなどに頼らず、できる限り手軽で早く、柔軟に使えるツールを使うこと、そしてそれぞれのメンバーが何を担当するのか、各自の役割を明確に決めておくことです。

また、翌日のテストでは想定した顧客やユーザーに実際に触ってもらい、その使い勝手を試してもらうため、プロトタイプの外見的な部分の作り込みに重点を置くことが有効です。

DAY 5(金曜日):検証

5日目の金曜日は想定した顧客やユーザーを招き、前日に作成したプロトタイプを使ってもらいながら聞き取り調査(インタビュー)を実施します。このため、通常のスプリント用に確保していた会議室に加え、聞き取り用の別室も用意しておくとよいでしょう。また、聞き取り役が顧客から感想や意見を聞き出している間、他のメンバーは別室でその様子をモニタリングし、顧客の様子を観察しながら得た気付きを付せんに書き記し、ホワイトボードに貼り付けていきます。なお、聞き取り調査は5人に実施するのが理想とされています。

その後、それぞれの気付きをいくつかに分類したり、パターン化したりしながら、試作における課題や改善点を確認します。そして最後に総括として長期的なゴールとスプリントにおける課題をレビューし、次のアクションに向けたプランをまとめたら5日間のプロセスが完了となります。

初回のスプリント終了後にどうするか

5日間のスプリントを終えてみると、さまざまな気付きや発見があります。それは例えば、試作に対する顧客やユーザーからの高評価であることもあれば、良くない点として改善を求められることもあるでしょう。さらには、顧客やユーザーからの評価が想定よりも悪く、開発自体を見直すことが必要になるようなケースもあるかもしれません。

失敗も成功のうち

このほか、仮にスプリントの結果、製品やサービスの開発を見送ったとしても、それは失敗ではありません。デザインスプリントの大きな価値は、5日間という短期間でアイデアの実現可能性を検証することにあります。つまり、これにより開発における無駄を最小限に抑えることができるのです。

例えば、システム開発の初期段階で十分にアイデアの検証を疎かにしたまま開発を進めてしまうと、最終的に顧客やユーザーから支持されない”売れないシステム”が完成し、開発に投じた時間や人員、費用が無駄になってしまうリスクがありますが、デザインスプリントを回すことでこうしたリスクを回避できることができれば、それも「ひび割れた成功」(flawed success=完ぺきではないにせよ何らかの成果を得ること)と言って差し支えありません。

要するに、スプリントを通じて新たな気付きや発見、学びを得ることさえできれば、どれも立派な成功と言えるのです。

2回目以降のスプリントは試作と検証を中心に

また、1回目のスプリントで試作の課題が明らかになった場合は翌週以降に2回目のスプリントを設定し、試作と検証のプロセスを中心に回します。これにより試作の完成度をより高めることが可能になります。なお、初回に実施したアイデア出しなどのプロセスが完了していることを踏まえれば、2回目以降のスプリントでは5日間にこだわる必要はなく、必要に応じて数日間で回す形を取っても差し支えありません。

その後はMVP開発に進むアプローチも

このほか、デザインスプリントを単なる研修やワークショップで終わらせないためには、試作と検証を繰り返しながら、最終的により具体的な形で製品やサービスを形にしていくことが大事になります。その意味では、何度かの試作と検証を重ねた後、以下のように3カ月程度のスパンでMVP(実用最小限の製品:Minimum Viable Product)の開発を目指すことも有効なアプローチのひとつです。

1カ月目

・チームを結成し、5日間のデザインスプリントを実施する。

・その後も試作と検証を繰り返す。

・製品・サービスがどの程度顧客ニーズを満たしているかを精査し、プロジェクトの継続可否を判断する。

2カ月目

・MVP試作のために3日間のデザインスプリントを実施する。

・MVPのUXやUIを設計する。

・MVP開発に着手する。

・想定の顧客やユーザーと連携し、MVPの検証を繰り返す。

・MVP開発の進捗を会議で確認する。

3カ月目

・MVP開発を継続する。

・公開前にMVP開発の進捗を会議で確認する。

・MVPを公開する。

・さまざまなユーザーデータを収集、分析し、本格的な開発を進めるかどうかの妥当性を判断する。

なお、MVP開発に関してご興味がある方は以下の過去記事もご覧ください。

デザインスプリントの活用事例

実際にデザインスプリントを活用した企業の事例としては、ブロック玩具大手のLEGOや大手コーヒーチェーンのブルーボトルコーヒーなどが知られています。

ご興味がある方は外部リンクになりますが、以下の記事などもご参照いただけます。

<参照>

LEGOはどうやって”デザインスプリント”を全社規模で導入したのか

ブルーボトルコーヒーの“おもてなし”重視のHPもスプリントの成果

おわりに

今回ははデザイン思考を実践するための手法として最近注目を集めているデザインスプリント(Design Sprint)について調べてみました。デザインスプリントに関しては生みの親であるGVをはじめ、さまざまなサイトで役立つ情報やルールなどが公開されていますので、必要に応じて是非ご覧ください。

<参照>

GV, “The Design Sprint”

Design Sprint SA, Design Sprint Quarter Strategy

このほか、SHIFT ASIAのソリューションや導入事例についてはトップメニューのタブメニューから詳細をご覧の上、何かございましたらいつでもお気軽にご相談いただけると幸いです。

お問い合わせContact

ご不明点やご相談などがありましたら、お気軽にお問い合わせください。