現代ではあらゆるものがITシステム化され、企業においては日々の業務遂行からデジタル変革(DX)、業務の効率化、顧客体験の改善など、ITシステムなしにはビジネスが成り立たない時代を迎えています。

しかしながら、複雑さを増すITシステムの開発において、何から手を付けるべきか、どの開発手法を選ぶべきか、外注・内製の判断はどうすべきか。こうした疑問をもつ担当者の方々も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、システム開発の概要から代表的な開発手法や工程、外注のメリット・デメリット、発注時のポイントまでを、初めての担当者の方にもわかりやすいよう丁寧に徹底解説します。

本記事の内容が、皆さまのシステム開発の成功に少しでも役に立てば幸いです。

SHIFT ASIAでは、株式会社SHIFT(プライム市場上場)で培われた開発やテストのナレッジ、ベトナムのハイスキルエンジニア、豊富な経験をもつ日本人PMとを組み合わせ、日本と同等以上の価値をリーズナブルな価格で実現。品質・スピード・柔軟性に優れたオフショア開発を提供しています。

>>オフショア開発ソリューションのページへ

>>ソフトウェア開発ソリューション紹介資料のダウンロードページへ

>>導入事例ページへ

>>お問い合わせページへ

システム開発とは

システム開発とは、企業や組織などが抱える業務課題や顧客ニーズを、IT技術によって解決するためのシステムを開発することです。システム開発には単にプログラムを書くことだけではなく、要件の定義や設計、実装、テストなどの一連のプロセスが含まれます。

具体的なシステム開発の例としては、手作業で行っていた注文管理や在庫管理、顧客情報管理、会計などの業務を、ソフトウェアやデータベース、ネットワーク、アプリケーションなどの技術を用いて自動化・効率化することなどがあげられます。

さらに、システム開発についてより深く理解をするために、「システム」という言葉についても押さえておきましょう。一般的に「システム」とは、ソフトウェアやハードウェア、人、運用プロセスといった複数の構成要素が連携して、一定の目的をもって機能するまとまりを指します。

つまり、システム開発とは、これらの構成要素を目的に沿って有機的に組み立て直す作業とも言えます。

このように捉えると、システム開発とは「目的を実現する仕組みをIT技術で構築すること」と定義することもできるでしょう。

なお、システム開発と似た言葉である「ソフトウェア開発」については以下の記事で詳しくご紹介しています。こちらもぜひあわせてご参照ください。

ソフトウェア開発とは|種類や工程、手法、体制をわかりやすく解説【生成AIの影響も】

主なシステム開発手法

システム開発にはさまざまな開発手法が存在します。どの手法が適しているかは、プロジェクトの目的や要件の確実性、変更頻度、関係者の意思決定スピードなどによって大きく異なります。

こちらでは代表的な6つの開発手法を取り上げ、それぞれがどのような場面に向いているかを整理して解説します。

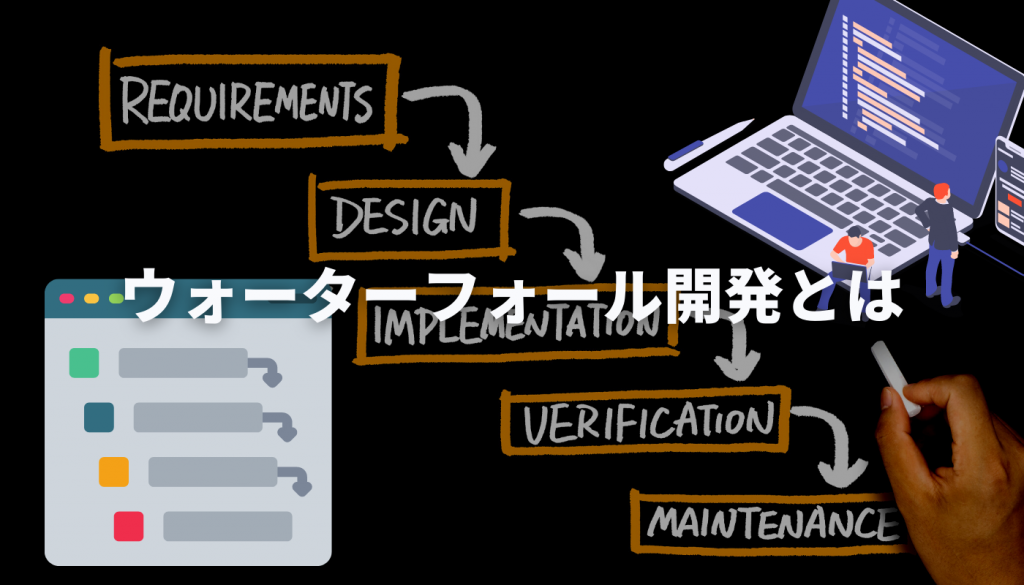

ウォーターフォール開発

ウォーターフォール開発は、要件定義・設計・実装・テストといった工程を上から下へ段階的に進めていく開発手法です。ウォーターフォールとは英語で滝(Waterfall)を意味し、その名の通り滝のように上流工程から下流工程へと一方向に開発を進めていきます。

各工程の成果物が明確なため管理がしやすく、仕様がはっきりしている大規模な業務システムや公共系のシステムなどで広く採用されています。ただし、途中で要件が変更されると手戻りが大きくなりやすいため、あらかじめ仕様を固められるプロジェクトに向いています。

ウォーターフォール開発については以下の記事で詳しくご紹介していますので、あわせてご参照ください。

ウォーターフォール開発とは何か|メリットやデメリット、アジャイル開発との違いについて解説

アジャイル開発

アジャイル開発は、システムを一度に作り切るのではなく、イテレーションと呼ばれる小さな単位で設計・開発・テスト・改善を繰り返しながらシステムの完成度を上げていく開発手法です。

顧客やユーザーからのフィードバックをもとに柔軟に仕様を変更できるため、要件が流動的な新規性の高い取り組みや、要件が変わりやすいプロジェクトと相性が良いという特徴があります。また、ウォーターフォール開発とは違い、要件が固まっていなくても開発を開始できるため、なるべく早く開発に着手したいという際にも採用されやすい手法です。

一方で、アジャイル開発では発注側にも継続的なレビューや意思決定への参加が求められるため、関係者が積極的に関わる体制が前提となります。

アジャイル開発については以下の記事で詳しくご紹介していますので、あわせてご参照ください。

あらためて、アジャイル開発とは|その概要から進め方、メリット・デメリット、開発手法について

なお、近年システム開発において用いられることも多い「スクラム」は、アジャイル開発の手法の一つとして位置づけられます。

スクラムとは|スクラムの定義や特徴、体制とチーム内の役割

スパイラルモデル

スパイラルモデルは、ウォーターフォール開発のように要件定義・設計・実装・テストといった工程を踏みながら、アジャイル開発のように反復して開発を進める手法です。

各サイクルごとにリスクやユーザーからのフィードバックを評価しながら、段階的に精度を高めていく点に特徴があります。

検証・評価・改善を繰り返していく開発手法のため、新規技術を伴う場合や要件がまだ固まっていない段階からスタートするプロジェクトに適しています。

プロトタイピング

プロトタイピングは、本格的な開発を開始する前に試作品(プロトタイプ)を作成し、顧客や関係者とのイメージのすり合わせや評価・改善を比較的短期間・低リスクで行う開発手法です。

早期にフィードバックが得られ、また試作品ゆえに改善もしやすいため、UI/UXが重視されるシステムや、新規性や抽象度の高いコンセプトを扱うプロジェクトで特に効果的です。

DevOps

DevOps(デブオプス)は、開発(Development)と運用(Operations)を組み合わせ、リリース後も運用で得られた情報をもとに継続的に改良を加えていくことを前提とした開発手法です。開発チームと運用チームの連携が緊密になることで、より柔軟かつ迅速な開発が可能となります。

システムを「作って終わり」にせず、運用のなかで得たユーザーニーズなどの気づきやインサイトを再び開発へフィードバックし続けることで、サービス価値の継続的な向上に役立ちます。

CI/CD

CI/CDは、開発からリリースまでのプロセスを自動化し、一定の品質を保証しながら素早くアプリケーションをデプロイする開発手法です。CI/CDにより、変更を安全かつ頻繁に反映できる状態を目指します。CI/CDは、Continuous Integration/Continuous Delivery & Deploymentの略で、日本語では「継続的インテグレーション/継続的デリバリー&デプロイ」と呼ばれます。

CI(継続的インテグレーション)ではコード統合とテストを自動化し、CD(継続的デリバリー&デプロイ)では本番環境へのリリースを効率化します。リリースサイクルを短縮しながら品質を保てる利点がありますが、適切な設計と運用基盤が前提となります。

CI/CDについては以下の記事で詳しくご紹介していますので、あわせてご参照ください。

CI/CDとは|CI/CDの概要からメリット、ツールまでをわかりやすく解説

基本的なシステム開発の工程

システム開発には上で紹介したようなさまざまな開発手法がありますが、ここではシステム開発の基本的な流れについてご紹介します。

1. 要件定義

システムを正しく開発するためには、まずは解決する課題や満たす要望は何か、「何を」「誰が」「どのように」使うのか、そして業務フローや利用者、機能・非機能要件などを明確にする要件定義から始まります。成果物としては「要件定義書」と呼ばれるドキュメントが作成され、開発のスケジュールや予算なども内容に含まれます。(ドキュメントの内容や粒度は、開発手法やシステムの規模などによって大きく異なります)

要件定義においては、依頼側と開発側が認識をすり合わせ、仕様のあいまいさを極力排除することで、後工程での手戻りや費用増につながるリスクを軽減できます。

2. 基本設計・詳細設計

定義された要件をもとに、まずは基本設計でシステム全体の構成やインターフェース、データベースなどの大枠を定め、その後詳細設計で具体的な実装方法を定められる粒度にまで仕様を落とし込んでいきます。それぞれに成果物として「基本設計書」「詳細設計書」と呼ばれるドキュメントが作成されます。(要件定義書と同様に、ドキュメントの内容や粒度は開発手法やシステムの規模などによって大きく異なります)

設計段階で仕様を固めておくことで、実装段階以降での手戻りや品質低下の予防につながります。

3. 実装(プログラミング)

作成された詳細設計書をもとに、プログラマが実際にコードを書いてシステムを形にしていきます。

プログラミングにおいては設計を忠実に実装することが求められるため、設計の精度が低いと実装段階での仕様の確認や変更、そしてバグが増えてしまい、生産性や品質に悪影響が及びます。

そのため、システム開発において上流工程となる設計は極めて重要となります。

4. テスト

実装が完了したら、単体テスト、結合テスト、総合テスト(システムテスト)、受入テストといった段階を経て、機能が仕様通り動くか、パフォーマンスやセキュリティ、運用性など非機能面の要件を満たしているかをテストします。

テストにおいては、実行だけでなくテストの戦略作成から計画、設計を丁寧に行うことで、不具合の数や率、修正のコストなどを抑えることが可能となります。

テストでは、一般的にはV字モデルやW字モデルに従い、以下のように開発工程とテスト工程を対応させることで品質を確保しやすくなります。

- 要求分析⇔受け入れテスト

- 要件定義⇔総合テスト(システムテスト)

- 基本設計⇔結合テスト

- 詳細設計⇔単体テスト

また、テストにも開発と同じようにさまざまな技法があり、目的や状況に応じて適切なテスト技法を選択することも重要です。

ソフトウェアテストについては以下の記事で詳しくご紹介していますので、あわせてご参照ください。

ソフトウェアテストとは|テストの目的や種類から『ソフトウェアテストの7原則』と実務上の留意点まで詳しく紹介

ソフトウェアテスト技法とは | 主な技法の種類や特徴について解説

5. リリース

テストが完了し、リリースの条件を満たしたら、システムを実稼働環境へ移行します。

リリースのための時間が限られる場合や何らかのリスクが懸念される場合には、段階的なリリースやいつでもロールバックできるような準備をしておくことも重要です。

6. 運用・保守

システムが稼働を始めたら、それで終わりではなく、日々の監視や障害対応、定期的なアップデート、改善が続きます。

運用・保守を設計段階から見据えておくことで、長期的な運用・保守のしやすさやコストの最適化も可能になり、システムが生み出す価値を維持・拡大しやすくなります。

システム開発は外注するべき?

システム開発を進める際、多くの担当者が悩むのが「外注すべきか、それとも自社で内製すべきか」という判断です。

システム開発の外注は、専門的な知識や経験を持つ開発会社の力を活用できる一方で、開発会社選びプロジェクトの進め方を誤ると期待した成果につながらないこともあります。システム開発を外注するのか、あるいは内製で開発するのかの判断において重要となるのは、外注のメリットとデメリットを正しく理解した上で、自社の体制・目的・プロジェクトの性質に合った選択をすることです。

そこで続いては、システム開発を外注する場合に得られる利点と注意すべき点について整理し、判断のための視点をわかりやすく解説します。

システム開発を外注するメリット

専門人材・スキルを素早く確保できる

システム開発には、要件整理や管理を行うPMや設計を担うアーキテクト、実装するプログラマ、UI/UX設計者、セキュリティ・品質管理担当など、複数の専門人材が必要になります。

自社でこれらを採用・育成するには時間もコストもかかりますが、外注であれば必要なスキルセットを迅速に揃えられ、スムーズに開発を開始することができます。

プロジェクトの立ち上げが早い

多くのシステム開発会社は、過去のプロジェクトで整備した標準化された開発プロセスやドキュメント、再利用できる技術資産を持っています。

そのため、ゼロからプロジェクトの立ち上げを行う必要がなく、短期間で開発体制を構築できます。競合に先行したい場合や、短期で成果を求められる場面に適しています。

品質管理の仕組みが整っている

多くのシステム開発会社では、コードレビューやテストの方法論、検証手順、引き継ぎ規則など、品質を担保するための仕組みを標準的に持っています。そのため属人的な開発になりにくく、品質のバラつきを避けられます。

とくに、ミスや障害が許されない基幹・業務システムや、金融や医療系システムの開発では大きなメリットになります。

適切な技術選定・設計が行いやすい

過去の開発経験をもとに、将来的な拡張性や保守性、セキュリティなどまで考慮した設計を提案できるのは、実績のあるシステム開発会社ならではの強みです。

クラウド活用、外部システム連携、冗長構成など、判断が難しい技術領域においても、経験に基づいた意思決定を行いやすくなります。

社内リソースを中核業務に集中できる

事業部やバックオフィス担当者が本来の業務に加えて開発業務まで兼任してしまうと、「システムを開発すること」自体が目的化してしまうことがあります。

外注を活用することで、社内のリソースは本来注力すべき事業推進やサービス改善、顧客対応といったコア業務に集中しやすくなります。

コストを変動費として扱える

社内で開発人材を抱える場合、人件費は固定費になります。一方、外注であれば、プロジェクトの規模やフェーズに応じて必要な人員を柔軟に増減しやすくなるため、コストを変動費として扱えます。

そのため、開発量に波がある場合や、投資配分を調整したい企業にとっては外注が有力なオプションとなります。

システム開発を外注するデメリット

進捗や判断の透明性が確保しにくい

システム開発を外部に委託する場合、社内からはプロジェクトの内部状況や技術的判断の背景が見えにくく、「どこまで進んでいるのか」「なぜその問題が発生したのか」といった点が不透明になりやすい傾向があります。

適切なコミュニケーション設計を行わないまま進めてしまうと、成果物が納品されるまで状況を把握できず、「期待したものと違うものができてしまった」という結果につながるリスクが高まるため注意が必要です。

コミュニケーションや調整に手間がかかる

外注先とのやりとりでは、目的や要件、優先度を明確に共有する必要があります。これらが曖昧なまま開発が進んでしまうと、プロジェクトのなかで認識のズレが発生し、仕様変更や手戻り、スケジュール遅延などにつながります。

外注は決して「丸投げできる楽な手段」ではなく、発注側にも丁寧な合意形成や意思決定といったコミュニケーションが求められます。

ノウハウが社内に蓄積されにくい

開発や設計、改善の知見が外注先に集中すると、システムの運用や拡張を行う際に社内だけで判断できず、継続的に外部に依存する状態になることがあります。

上記とも重複しますが、システム開発を外注する場合でも単に丸投げをするのではなく、自社側にもノウハウを移転し、システムに対する理解を深めることが重要です。

特定の開発会社に依存するリスクがある

設計思想や実装の構造が外注先に特有のものとなると、担当者や開発会社の変更が困難になります。

いわゆる「ベンダーロックイン」が起きると、改善コストや乗り換えコストが大きくなるため、最初から引き継ぎ可能な設計資料やドキュメントを残すことが重要です。

見積もりの妥当性が判断しにくい

システム開発では、前提条件や要件、開発手法などによって工数が大きく変動します。

金額だけで外注先を判断してしまうと、本来は必要だった機能や工程が省略されてしまい、結果として後から追加費用が発生するといったトラブルが発生しやすくなるため注意が必要です。

運用・改善フェーズで温度差が生じることがある

外注先は「企業の業務の現場感」や「実際に困っていることの細部」までは把握しにくいため、改善提案が弱くなったり、システムの成長が停滞する可能性があります。

長期運用を前提とする場合は、社内側にも一定以上のシステム理解と意思決定能力が必要です。

システム開発を外注する際のポイント

システム開発を外注する場合、複数の候補企業を比較しながら、自社に最も合うパートナーを選ぶことが重要です。

開発会社によって、得意な領域や対応できる規模、品質管理の考え方は大きく異なります。ここでは、システム開発の外注先を選ぶ際に特に確認すべきポイントを整理して解説します。

自社や開発したいシステムと同じ業界・領域での開発実績があるか

例えば業務システムであれば、企業の事業モデルや業務プロセスと密接に結びついているため、業界特有の要件を理解している外注先ほど、要件定義や開発がスムーズに進みます。

また、同業界・同規模のシステムを手掛けた実績があれば、開発や運用上のつまずきやすいポイントを事前に回避でき、品質も高まりやすくます。候補企業のWebサイトで事例や実績を確認したうえで、開発会社側の担当者と直接打ち合わせをすることで、自社の業界や開発したいシステムについての理解度や経験値を見極めましょう。

開発会社の体制やスキルが十分か

システム開発は、PMやアーキテクト、プログラマ、テストエンジニア、UI/UXデザイナーといった複数の役割が連携して進行します。

そのため、適切な人数とスキルを揃えられる体制かどうかが品質や納期に直結します。

開発会社側が対応できる技術領域が自社の開発内容と合致しているかを確認し、体制表や担当者のスキルセットなどの提示を依頼するのが有効です。

セキュリティ対策と情報管理が適切か

システム開発には、多くの場合業務データや顧客情報などの機密性の高い情報が関わります。

そのため、特にセキュリティや情報管理を徹底したい場合は、開発会社が情報セキュリティポリシーやアクセス制御、ログ監査、個人情報の取り扱い手順などを組織レベルで運用しているかを確認することが必要です。また、万一の情報漏えい時の対応や責任分担を契約書で明確にしておくことも重要です。

品質管理の方法が明確か

システム開発における品質は、属人的なスキルだけではなく、会社としてどのようなプロセスやチェック体制を構築しているのかによっても大きく変動します。

設計書やコードに対するレビュー、テストの計画や設計、受入テストの基準など、品質を担保するための運用が徹底している外注先ほど品質に対する信頼性が高いといえます。

また、過去にどのような不具合・障害対応を行ってきたか、改善の取り組みがあるかといったことも確認するようにしましょう。

見積もりと納期が妥当か

見積もりを比較する際は、金額の大小だけではなく、その金額がどの前提条件に基づいて算出されているか、どのようなロジックがその背景にあるのかを確認することが重要です。同じ要件でも、使用する技術や開発手法、非機能要件(性能・セキュリティ・運用体制など)、外部連携の複雑さなどによって工数や費用は大きく変動します。

また、短すぎる納期提案は、品質低下や追加費用発生のリスクにつながるため特に注意が必要です。

コミュニケーションや管理体制が適切か

システム開発を外注してプロジェクトがうまく進むかどうかは、情報共有と意思決定の仕組みによっても左右されます。

会議体の設計や議事録・課題管理の運用方法、仕様変更時の承認手順、緊急時のエスカレーションフローなどを事前に合意しておくことで、手戻りや認識のズレを防ぐことができます。

まとめ

システム開発は、企業の業務効率化やサービス価値向上を実現するためのシステムを作ることです。その進め方には、ウォーターフォールやアジャイルなど複数の手法があり、プロジェクトの性質や要件の確実性に応じて適切な方法を選ぶことが重要です。また、開発は要件定義から設計・実装・テスト・リリース・運用まで段階的に進むため、どの工程で何が決まるのかを理解しておくことで、プロジェクト全体を見通しやすくなります。

システム開発の外注には、専門人材を迅速に確保できることや品質管理の仕組みを活用できるといったメリットがある一方で、コミュニケーションや管理体制が不十分な場合には認識のズレや品質低下につながるリスクもあります。そのため、外注先を選ぶ際は実績や開発体制、セキュリティ、品質管理、見積や納期のロジック、コミュニケーションや管理体制などを比較検討し、自社の目的に最も合うパートナーを選ぶことが成功の鍵となります。

本記事でご紹介したポイントを踏まえながら、自社にとって最適な開発方法についての検討を深めることで、システム開発の成功に近づくことができます。

システム開発のお悩みやご相談はSHIFT ASIAへ

わたしたちSHIFT ASIAは、ソフトウェア品質保証・第三者検証のリーディングカンパニーである株式会社SHIFT(プライム市場上場)の海外戦略拠点として、ベトナム・ホーチミンにてシステム開発およびテスト事業を推進しています。

SHIFT ASIAでは、IT人材不足を解決する手段として海外の優秀なエンジニア層を活用しながら、日本のお客様のニーズに応えるべく優秀なベトナム人エンジニアの採用と育成に力を入れています。また、ベトナム現地にIT経験豊富な日本人スタッフ約20名が在籍しており、お客様とのコミュニケーションやプロジェクトマネジメントなど、日本の開発現場と遜色ない環境を提供しています。

SHIFTグループで培われたシステム開発やテストのナレッジと、1,000を超えるオフショアプロジェクトの実績を活かし、日本と同等以上の価値をリーズナブルな価格でご提供いたします。

システム開発やテストに関して、お悩みやお困りごとなどがございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

お問い合わせContact

ご不明点やご相談などがありましたら、お気軽にお問い合わせください。